Weekend a Città di Castello: Rinascimento a pedali

In Alta Valle del Tevere: la mostra di Canevari, l’e-bike a Villa Montesca e i sapori slow dell’Agriturismo La Miniera

Un weekend d’inizio inverno in Umbria, dove l’arte contemporanea di Paolo Canevari dialoga con i maestri del passato. Tra pedalate nei luoghi di Maria Montessori, caccia al tartufo nei boschi e pranzi a km zero, ecco la proposta per un viaggio tra cultura e natura

C’è una geografia fisica, fatta di curve di livello e idrografia, e c’è una geografia dell’anima, disegnata dalla storia. Quella dell’Alta Valle del Tevere rappresenta un’evidente eccezione nel panorama regionale. Chi arriva per un weekend a Città di Castello, aspettandosi la classica roccaforte medievale arroccata su colli impervi, si trova di fronte a una realtà spiazzante.

Sebbene sia racchiusa da una cinta muraria ancora intatta che ne definisce il perimetro, la città non appare chiusa in se stessa. Non guarda dall’alto, ma si distende. Situata strategicamente lungo il corso del fiume Tevere, appare decisamente più rinascimentale ed elegante delle sorelle umbre, con un’urbanistica pianeggiante che tradisce l’influenza toscana.

La vicinanza geografica e le secolari relazioni politiche con Firenze hanno plasmato un’identità ibrida, colta, dove la storia non si legge nel calcare irregolare, ma nelle pietre di arenaria squadrate e nei mattoni cotti che disegnano il profilo di una città capace di dialogare alla pari con i grandi maestri, da Raffaello a Luca Signorelli, fino ad Alberto Burri. In questo inizio di dicembre 2025, la città si svela come un palcoscenico complesso, dove il tempo non è una linea retta ma un cerchio che connette epoche distanti. Le origini dell’insediamento, l’antica Tifernum Tiberinum, risalgono agli Umbri e ai Romani; Plinio il Giovane, che qui possedeva una villa (in Tuscis) e vasti possedimenti, ne lodava già la bellezza, la mitezza climatica e la fertilità nelle sue epistole. La storia, tuttavia, non è stata sempre clemente: dopo la distruzione totale a opera dei Goti di Totila nel VI secolo, la città dovette risorgere dalle proprie ceneri. Fu ricostruita dal vescovo Florido, oggi patrono venerato, assumendo prima il nome augurale di Castrum Felicitatis e poi quello medievale di Civitas Castelli.

Ma la vera svolta estetica e politica, quella che ha conferito alla città l’aspetto “fiorentino” che ammiriamo oggi, avvenne tra il XV e il XVI secolo sotto la signoria dei Vitelli. Questa famiglia di condottieri, mercenari di lusso al soldo di Papi e Re, e raffinati mecenati, trasformò il tessuto urbano per celebrare il proprio potere. Non si limitarono a governare: usarono l’architettura come strumento di propaganda e il mecenatismo come arma diplomatica, lasciando in eredità palazzi sfarzosi che ancora oggi definiscono l’estetica cittadina e sfidano i secoli.

I palazzi di Città di Castello: l’eredità dei Vitelli

L’impronta dei Vitelli è tangibile, quasi ossessiva, declinata in quattro residenze principali che scandiscono la topografia del centro storico e raccontano le diverse anime della famiglia. C’è il Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, progettato come residenza di grandiosa magnificenza, forse con il contributo del Vasari o di Bartolomeo Ammannati. È notevole per il parco e il ninfeo, strutture che raccontano il gusto rinascimentale per l’acqua e il giardino all’italiana, concepiti come luoghi di delizia e rappresentanza.

Nel cuore pulsante della città sorgono invece il Palazzo del Podestà, costruito da Angelo da Orvieto su incarico dei Tarlati di Pietramala, fu ultimato nel 1368. L’architetto adottò qui soluzioni stilistiche raffinate, utilizzando filarotti di pietra serena levigata. La facciata è caratterizzata da bellissime bifore ad ampio arco semicircolare e, al piano terra, da nove botteghe le cui lunette conservano stemmi e fregi dei Podestà. L’edificio racconta anche stratificazioni successive: il loggiato verso piazza Fanti risale al 1620, mentre la facciata su piazza Matteotti fu rifatta da Nicola Barbioni nel 1687. A fronteggiarlo c’è il Palazzo dei Priori o del Comune, quest’ultimo, edificio massiccio e incompiuto di Angelo da Orvieto, è il simbolo del potere civile che fronteggia, in un eterno dialogo tra stato e chiesa, il Duomo. La sua bugnatura possente ricorda Palazzo Vecchio a Firenze, ribadendo quel legame stilistico che pervade la città.

Ed è proprio il patrimonio religioso a custodire altrettante meraviglie stratificate. La Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio presenta un interno rinascimentale maestoso, freddo nella sua perfezione geometrica, e un raro campanile cilindrico in stile bizantino-ravennate, un unicum in quest’area geografica, oltre a una cripta (“il soccorpo”) che custodisce le reliquie dei patroni.

Poco distante, la Chiesa di San Domenico, imponente edificio gotico, è un luogo cruciale per la storia dell’arte mondiale. Sebbene le opere originali siano oggi altrove, è tra queste mura che un giovanissimo Raffaello Sanzio dipinse la Crocifissione Mond (oggi a Londra) e il celebre Sposalizio della Vergine (oggi a Brera), lasciando una traccia indelebile del suo passaggio e della sua formazione tifernate. Infine, la Chiesa di San Francesco conserva la Cappella Vitelli, progettata dal Vasari, a testimonianza di come i grandi artisti del tempo fossero di casa in questa valle, chiamati a glorificare la dinastia locale.

Cortocircuito in Pinacoteca: Canevari incontra il Rinascimento

Tuttavia, il fulcro di questo itinerario invernale risiede nel quarto e forse più rilevante edificio della dinastia: Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Deve il nome alla fonderia che sorgeva nelle adiacenze e si distingue per la facciata interamente decorata a graffiti su disegno di Giorgio Vasari, un ricamo monocromo che avvolge l’architettura come un tessuto prezioso. Oggi sede della Pinacoteca Comunale, la seconda in Umbria per importanza dopo la Galleria Nazionale di Perugia, questo luogo custodisce capolavori assoluti. Nelle sale silenziose si incontrano il Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli, opera di potenza anatomica straordinaria che anticipa la muscolarità di Michelangelo, e lo Stendardo della Santissima Trinità, unica opera mobile di Raffaello rimasta in città dopo le spiliazioni napoleoniche.

Ma in questo dicembre 2025, l’equilibrio classico è stato deliberatamente scosso. Fino al 15 febbraio 2026, la Pinacoteca ospita la mostra personale di Paolo Canevari dal titolo “God Year”. Curata da Lorenzo Fiorucci, l’esposizione innesca un corto circuito visivo e concettuale tra passato e presente. Canevari porta nelle stanze dei Vitelli le sue iconiche sculture realizzate con camere d’aria e pneumatici, materiali di scarto della civiltà industriale. Il titolo stesso gioca sull’ambiguità tra il divino (“God”) e il marchio industriale (“Goodyear”). Il nero della gomma, opaco, denso e industriale, sfida l’oro delle pale d’altare, la tempera delicata e la pietra serena dell’architettura rinascimentale. Non è solo un confronto estetico, ma una profonda riflessione sulla materia e sulla durata: l’eterno dell’arte classica, fatta per sfidare i secoli, si scontra con l’effimero e l’inquinante del consumo contemporaneo. L’olio sacro della pittura si mescola idealmente all’olio motore esausto, in una sintesi che interroga il visitatore sul senso del tempo, della memoria e del valore che attribuiamo agli oggetti.

L’eredità del nero: Burri e la metafisica della materia

Il dialogo con il colore nero a Città di Castello non è una novità introdotta da Canevari, ma è una questione filosofica radicata, eredità del suo figlio più illustre: Alberto Burri. Se Palazzo Albizzini, nel centro storico, racconta la genesi dell’artista attraverso i Catrami, le Muffe e i Sacchi, è spostandosi nella periferia industriale, agli Ex Seccatoi del Tabacco, che si comprende la sua grandezza monumentale. Questi enormi capannoni, nati per l’essiccazione del tabacco tropicale che ha fatto la ricchezza agricola della valle nel Novecento, sono stati salvati dal degrado e trasformati in museo per volontà dell’artista. Burri ha voluto che le pareti esterne fossero dipinte interamente di nero, trasformando l’architettura stessa in un’opera d’arte totale. All’interno, gli spazi immensi ospitano i grandi cicli pittorici dell’ultimo periodo.

Tra questi, c’è un’opera che mente fin dal titolo e che rappresenta una tappa obbligata per chi vuole capire l’intelletto di Burri. Si chiama “Non ama il nero” (1988). Basta guardarla per cogliere l’ironia tagliente del Maestro. In un complesso museale dominato dall’oscurità, questo ciclo di serigrafie su cellotex non cerca il contrasto cromatico, ma l’affermazione assoluta. A dispetto del nome, le opere sono dominate proprio dal nero.

Qui Burri non lavora col colore inteso come pigmento, ma con la luce e la materia: superfici opache si alternano a campiture lucide, creando un ritmo visivo che cambia a seconda di come ci si muove nello spazio e di come la luce colpisce la superficie. È la sfida definitiva: negare il nero a parole, per poi esaltarlo nei fatti come l’unico mezzo capace di contenere tutta la profondità, il dramma e l’eleganza dell’arte. Un gioco concettuale che rende la visita agli Ex Seccatoi un’esperienza intellettuale rigorosa, oltre che puramente estetica.

La memoria delle mani: Tipografia Grifani Donati

Lasciando le astrazioni dell’arte contemporanea e tornando nel dedalo del centro storico, si incontra una forma d’arte più tangibile, meccanica e odorosa. La Tipografia Grifani Donati, attiva ininterrottamente dal 1799, è un tempio laico della manualità. Definirlo museo è riduttivo: è un laboratorio produttivo a tutti gli effetti.

L’aria, appena si varca la soglia, è impregnata dell’odore acre dell’inchiostro tipografico e del profumo della carta di qualità. Qui, macchinari dell’Ottocento, torchi in ghisa e legno, e cassettiere piene di caratteri mobili in piombo e legno sono ancora in funzione, testimoniando una continuità artigianale rara in Europa. La famiglia Grifani custodisce quello che si potrebbe definire “la memoria delle mani”. Vedere comporre a mano o azionare i torchi per produrre stampe d’arte e litografie è un viaggio alle origini della comunicazione di massa, un baluardo di resistenza analogica in un mondo ormai totalmente digitalizzato.

In sella verso Villa Montesca: tra natura e storia

Oltre la cortina degli edifici storici e il silenzio dei musei, si apre uno scenario che reclama di essere vissuto in movimento. Città di Castello è circondata da una natura che invita a un’esplorazione lenta e consapevole. Per decifrare questa geografia complessa, il punto di riferimento è Umbria & Bike. Più che un semplice servizio di noleggio, si tratta di un Consorzio Regionale che riunisce esperti e appassionati del territorio, attivi da anni nel tracciare esperienze che vanno oltre la prestazione sportiva. La loro filosofia trasforma l’outdoor in un’esperienza immersiva e rigenerante: non si limitano a fornire il mezzo (e-bike ideali per i dislivelli appenninici), ma propongono una visione del viaggio che unisce la pedalata alla scoperta culturale e alla profonda spiritualità di questa terra.

Per rendere questa esperienza accessibile, il consorzio integra servizi tecnici essenziali: la rete di hotel bike friendly garantisce depositi sicuri e assistenza meccanica, mentre il servizio di trasporto bagagli libera il ciclista dal peso delle valigie tra una tappa e l’altra. Affidarsi alla loro logistica significa poter esplorare in sicurezza paesaggi intatti, muovendosi tra antichi cammini di pellegrinaggio e sentieri che portano alla quiete dei boschi. Partendo dal lungotevere, si può imboccare la Ciclovia del Tevere o i tratti della Via di Francesco, ma la meta più suggestiva e densa di significato in questa stagione è senza dubbio la collina di Villa Montesca

La salita, resa dolce dalla pedalata assistita, conduce a un luogo fondamentale per la cultura mondiale. La villa, residenza eclettica costruita tra fine Ottocento e inizio Novecento dai baroni Leopoldo e Alice Franchetti, domina la valle ed è immersa in un parco secolare ricco di specie botaniche rare ed esotiche, importate dai viaggi dei proprietari. Ma è ciò che accadde tra queste mura a rendere il luogo sacro. La baronessa Alice Hallgarten Franchetti, donna di straordinaria visione e filantropia, impegnata nel miglioramento delle condizioni di vita dei contadini, ospitò qui Maria Montessori. Fu proprio nel silenzio di questo parco e nelle aule della scuola rurale della tenuta, nel 1909, che la pedagogista trovò la quiete e il supporto necessari per scrivere la prima stesura del suo celebre Metodo della Pedagogia Scientifica. Visitare Villa Montesca significa andare alle radici di una rivoluzione educativa che ha cambiato il mondo, respirando l’aria di un Novecento illuminato e riformista, dove la natura era parte integrante del processo di apprendimento.

Nel bosco con i maestri: la cerca del tartufo

L’immersione nella natura dell’Alta Valle del Tevere offre un’esperienza che va oltre la semplice osservazione paesaggistica: la cerca del tartufo. La trifola (il tartufo bianco pregiato) qui è un’istituzione, ma trovarla è un’arte riservata a pochi, fatta di segreti tramandati e conoscenza del territorio. Per comprendere davvero questo rito, che è stato riconosciuto Patrimonio Immateriale dall’UNESCO, è fondamentale affidarsi a chi il bosco lo vive quotidianamente.

L’esperienza avviene in collaborazione con l’Associazione Cavatori Alto Tevere. Seguire i passi dei cavatori e dei loro cani – bracchi dal fiuto infallibile – significa abbandonare i ritmi turistici per sincronizzarsi con quelli del bosco. Si impara a leggere il paesaggio decifrando la mappa delle piante simbiotiche: tigli, pioppi, querce e salici non sono più solo alberi, ma indizi. L’intesa tra uomo e animale corre sul filo di un dialogo fatto di fischi e silenzi. Quando il cane individua il punto, l’estrazione diventa un rito chirurgico: il tartufo emerge dalla terra e la buca viene immediatamente richiusa con cura, gesto fondamentale per proteggere la spora e garantire il futuro della tartufaia.

La mappa del gusto: tre indirizzi tra storia, bosco e olio

Dopo l’arte e la natura, il viaggio prosegue a tavola, attraverso tre indirizzi che raccontano, con sfumature diverse, l’identità gastronomica del territorio.

Se si sceglie di restare nel cuore della città per il pranzo, l’istituzione locale risponde al nome di Trattoria Lea. Aperta nel 1986, è il baluardo della cucina casalinga tifernate. Qui l’ambiente è familiare, privo di sovrastrutture, e il menu è un compendio di storia locale. È il luogo dove i tifernati stessi vanno a cercare i sapori dell’infanzia, specialmente quando la stagione regala il tartufo bianco, trattato qui con la semplicità e il rispetto che si devono a un re.

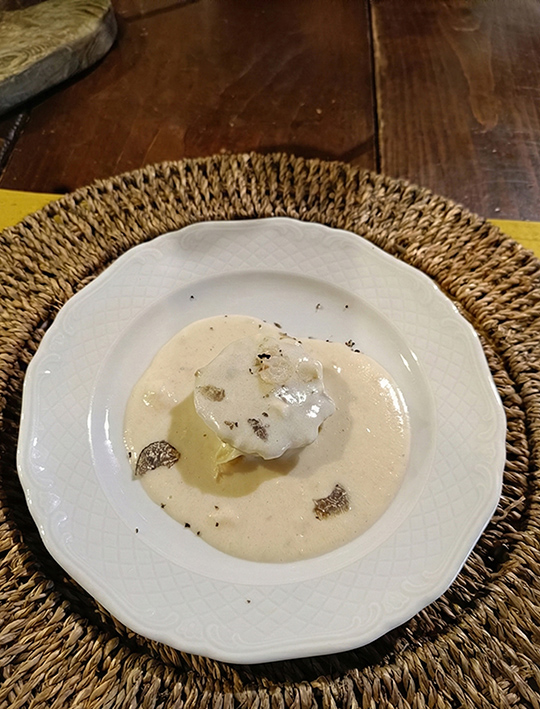

Per chi preferisce un’esperienza legata alla terra e al contesto rurale, la destinazione è l’Agriturismo La Miniera di Galparino. Situato in località San Maiano, in un parco che custodisce la memoria di un’antica miniera di lignite e un misterioso portale attribuito ai Templari, questo luogo mette in scena un’autentica cucina della tradizione. I prodotti locali e le verdure coltivate in azienda sono la base, ma è la selvaggina il cuore pulsante dell’offerta. Tra i piatti imperdibili figurano i fiori di acacia fritti, il tortino di verza viola con crema di pecorino, e la tagliatella con fave e guanciale di Mora Romagnola. Da provare il sontuoso stufato di Chianina al Galparino e i caratteristici Crostini ‘mbriachi.

Qui il pranzo diventa un atto di tutela della biodiversità attraverso i Presidi Slow Food. Se il Mazzafegato dell’Alta Valle del Tevere racconta la norcineria speziata, è il finale a svelare un tesoro enologico: il Vinosanto da uve affumicate “Cesare di Galparino”. Prodotto con uve a bacca bianca selezionate in pianta a inizio ottobre, questo vino vede la presenza fondamentale del Malfiore, un vitigno autoctono che era in via di estinzione e che l’azienda ha recuperato e reinserito nei filari maritati proprio grazie al riconoscimento del Presidio. Il metodo è arcaico: le uve vengono appese con le “coppiole” e lasciate appassire fino a febbraio, assorbendo indirettamente il fumo dei camini. Dopo la torchiatura, il mosto invecchia in caratelli di rovere per almeno 10 anni insieme alla “madre”, il lievito custode tramandato di generazione in generazione che conferisce a ogni produzione l’impronta digitale della famiglia. Un nettare denso e ambrato che racchiude, letteralmente, il tempo.

Quando cala la sera, la cena assume un tono più raffinato al Ristorante Le Logge. Situato nel loggiato di Palazzo Bufalini, proprio di fronte al Duomo di Città di Castello, offre un’atmosfera suggestiva sotto le antiche volte. La cucina rielabora la tradizione con tecnica moderna, ma l’esperienza imprescindibile qui è la degustazione dell’olio, che vede come protagonista assoluto Marfuga.

Non si tratta di un condimento, ma di un ingrediente primario. L’azienda di Campello sul Clitunno rappresenta l’apice dell’olivicoltura “eroica” umbra: gli ulivi crescono su terreni impervi e rocciosi che costringono a una raccolta faticosa e manuale. Iniziare la cena con il loro L’Affiorante o con la DOP Umbria significa incontrare l’anima spigolosa e autentica della regione. È un olio dal carattere deciso, dominato dalla cultivar Moraiolo: al naso esplode con sentori di carciofo ed erba tagliata, mentre al palato offre un amaro potente e una piccantezza persistente. Un “oro verde” che pulisce la bocca e prepara il palato a un percorso gastronomico di alto livello.

La notte cala su Città di Castello. Per il pernottamento, il punto di riferimento è l’Hotel Tiferno, si trova nella centralissima Piazza Raffaello Sanzio, adiacente a Piazza San Francesco. In attività dal 1895, è una delle strutture ricettive più antiche dell’Umbria, ma la sua particolarità risiede all’interno: le sale comuni e i corridoi custodiscono infatti una collezione d’arte privata che include lavori grafici di Alberto Burri e tele di Nuvolo, trasformando l’hotel in una sorta di galleria informale dove è possibile osservare da vicino, in una dimensione quotidiana, l’eredità artistica del Novecento tifernate.

Valentina Avogadro